Auf mehrfachen Wunsch hin wollten wir uns bei unserm ersten Treffen in diesem Jahr dem Thema „Schwerbehinderung“ widmen. Das letzte Treffen zu dem Thema lag zwar erst 2 Jahre zurück, doch gab es erneut eine große Nachfrage. Unverhofft gab es aber heuer ein Problem: die Gaststätte in Möhringen, in der wir über Jahre sonst immer unsere Treffen abhielten, hatte uns mit dürftigen Worten „vor die Tür gesetzt“. So war guter Rat teuer, doch nach einiger Suche fanden wir einen mehr als adäquaten Ersatz: der Versammlungssaal (mit kleiner Küche) im Alten Rathaus Leonberg-Eltingen. Unweit des Autobahndreiecks Leonberg mitten im Ländle gelegen, mit dem ÖPNV zu erreichen und noch dazu barrierefrei.

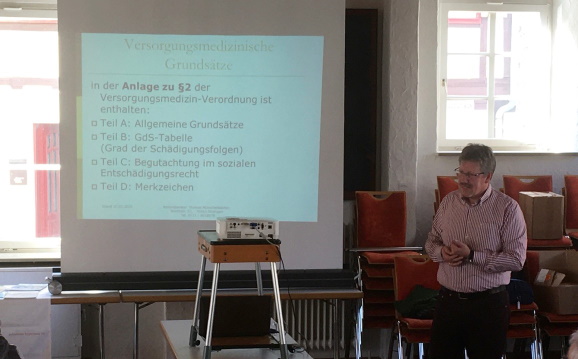

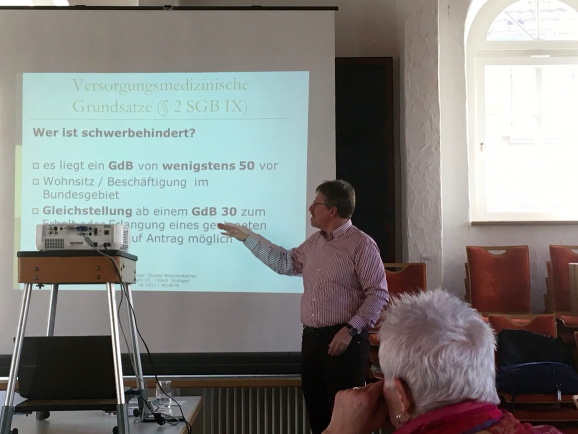

Wie schon beim letzten Treffen zu dem Thema war Thomas Motschenbacher als Referent eingeladen. Er ist seit über 20 Jahren zugelassener Rentenberater und Rechtsbeistand mit Büros in Stuttgart sowie Backnang und berät auf vielen Gebieten des Sozialrechts, ohne abhängig zu sein von den Sozialversicherungsträgern oder einer Versicherung. „Ich verkauf´ keine Versicherung“, muss er skeptischen Gesprächspartnern gegenüber immer wieder betonen.

Er prüft die Bescheide des Versorgungsamtes, berät bei Aberkennung des Status „Schwerbehindert“ oder der Zurückstufung des Behindertengrades. Er verfolgt das eventuell nötige Widerspruchsverfahren bis hin zum Vertreten vor dem Sozialgericht. Im Gegensatz zu anderen Gerichten riskieren die Kläger dort nicht, die ganzen Verfahrenskosten zu zahlen, wenn sie verlieren. Ein großer Teil der Widersprüche – so seine Erfahrung aus der Praxis – sind gerechtfertigt, auch wenn öffentliche Statistiken gerne dies in einem anderen Licht sehen. Trotz der Formalia des Verfahrens, der Behördensprache, den sperrigen Namen und der trockenen Materie war es ein reger Austausch der Zuhörer mit dem Referenten.

Vom Gesetz her „dauerhaft behindert“ ist eine Person, deren Gesundheitszustand über den Zeitraum eines halben Jahres so gemindert ist, dass die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingeschränkt ist. Dies gilt sowohl für körperliche Funktionen, die geistige Fähigkeit aber auch die seelische Gesundheit.

Nach der Antragstellung legt das Versorgungsamt den Grad der Behinderung (GdB) und die „Merkzeichen für besondere Einschränkungen“ fest. Der ausgeübte Beruf spielt bei dieser Beurteilung keine Rolle. Maßgeblich sind lediglich die „Versorgungsmedizinische Grundsätze“ – hier sind die Krankheiten, ihre Symptome und Einschränkungen, dazu die Prozentzahlen, aber auch Spezifika zu den Merkzeichen festgelegt. Die Pulmonale Hypertonie ist – erstaunlich für diese seltene Erkrankung – darin genannt und bewertet. Die Prozentzahlen der Einschränkungen werden nicht einfach addiert, sondern ausgehend vom höchsten Prozentsatz und den weiteren „kleineren Übeln“ zu einem Gesamtergebnis summiert. Schwerbehindert ist ein Betroffener ab einem GdB von 50%, wobei Behinderte mit lediglich 30% auf Antrag bei der Agentur für Arbeit gleichgestellt werden können. „Das Versorgungsamt denkt immer in10er Schritten“ – so ist eine Bewertung mit z.B. 55% Einschränkung nicht vorgesehen. Seelische Krankheiten oder auch Schmerzen können zu einer höheren Bewertung führen, doch ist dies immer schwer bei der Behörde zu belegen. Altersbedingte Bewegungsmängel oder schlechteres Hören, Sehen etc. aufgrund des Alters werden nicht berücksichtigt.

Die Probleme bei dem Verfahren fasste Herr Motschenbacher zum Abschluß des Referatsteils nochmals zusammen: So wird oft der Ermessensspielraum und die dehnbare Begrifflichkeit der Verordnung (Was ist z.B. eine „leichteste Belastung“?) des Amtes negativ für der Betroffenen ausgeübt. Oder der Antragsteller benennt eine Krankheit nicht, „Das geht die nichts an!“ oder sie ist ihm peinlich. Es sind auch oft nicht alle aufgeführten Krankheiten berücksichtigt. Erschwerend kommt noch dazu, dass Ärzte oft nur zögerlich (oder gegen Kostenerstattung) Atteste ausstellen. Wichtig ist, dass diese Schreiben aktuell sind.

Im anschließenden Teil des Vortrags wies Herr Motschenbacher auf die Bedeutung der Merkzeichen hin, die „die Teilhabe am Öffentlichen Leben“ ermöglichen oder erleichtern sollen: Behindertenparkplätze oder vergünstigtes Fahren mit dem ÖPNV.

Bei der Vergabe dieser Merkzeichen (wie auch dem Grad der Behinderung) handhaben dies die Versorgungsämter höchstschiedlich. Nun kann der Betroffene sich nicht ein ihm genehmes Amt aussuchen, sondern es ist das für den Wohnort zuständige Versorgungsamt für das Schwerbehinderungsverfahren zu kontaktieren.

Nach dem Ende des Vortrages stand Herr Motschenbacher für die vielen Fragen der rund 30 Zuhörer des Nachmittags mit Rat zur Seite, und bei Kaffee, Kuchen – vielen Dank an dieser Stelle für die leckeren Kuchenspenden – und Butterbrezeln blieben die Teilnehmer des Treffens noch einige Gesprächsrunden beisammen. Es war – so der allgemeine Tenor – ein gelungener Auftakt für die Treffen in diesem Jahr.

Klaus Konz